在女装退货率居高不下的行业背景下,某服装企业通过引入3D量体技术,将退货率从行业平均的50%-60%压缩至4.3%,这一数据引发行业震动。其背后的技术逻辑、落地成本与用户价值,正成为服装产业智能化转型的标杆案例。

一、行业痛点:高退货率背后的“尺寸焦虑”

据中国新闻周刊报道,2025年女装电商退货率普遍飙升至75%,部分商家甚至面临“卖10件退7件”的困局。退货成本中,物流费用占比高达30%,仓储损耗约15%,商家利润被严重侵蚀。究其原因,传统尺码标准难以覆盖多元化体型需求,加之线上购物缺乏试穿体验,导致“尺码不符”成为退货主因。

“消费者买衣服像开盲盒,尺码表上的‘M码’在不同品牌可能相差5厘米。”某电商女装负责人坦言。这一痛点在特殊体型群体中尤为突出——过胖、过瘦或身材比例不标准的用户,退货率是普通消费者的2.3倍。

二、技术突破:毫米级精度重构量体逻辑

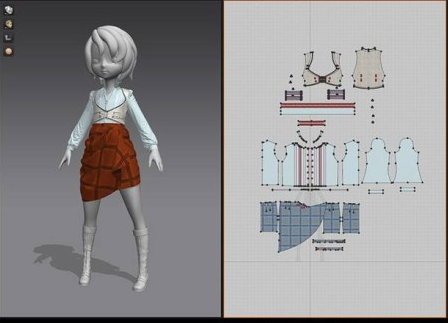

该企业采用的3D量体技术,通过高精度手持扫描仪实现“无接触式测量”,单次扫描仅需50秒,即可生成包含58个关键尺寸的3D人体模型。相较于传统手工测量的厘米级误差,其毫米级精度使服装合体率提升至98.7%。

技术路径解析:

- 硬件层:使用思看科技3DeVOK手持式三维扫描仪,单机重量仅850克,支持红外无光扫描,避免用户尴尬。

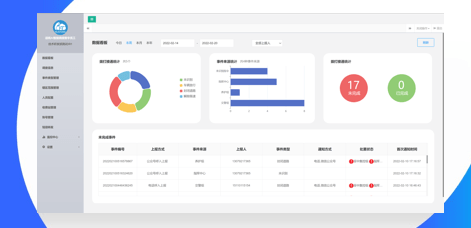

- 数据层:云端智能分析系统将人体模型拆解为58个维度数据,涵盖肩斜角、背宽比等传统量体难以捕捉的细节。

- 应用层:数据直连智能制版系统,自动生成适配版型,减少人工调整环节。

成本对比:

- 传统矩阵式扫描仪:单台设备费用约20万元,需固定场地部署;

- 3DeVOK手持扫描仪:设备费用约6万元,支持移动上门服务,单店布点成本降低70%。

三、用户体验:从“盲选”到“所见即所得”

技术落地后,消费者可享受三大核心体验升级:

- 远程定制:扫描数据永久存档,复购时无需重复测量,复购率提升40%;

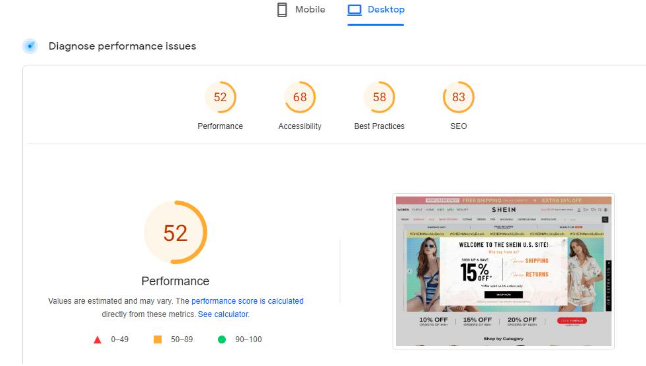

- 虚拟试穿:基于真实3D模型的试衣系统,支持面料、颜色实时切换,决策时间缩短60%;

- 即时反馈:系统自动匹配最优尺码,尺码咨询量下降85%。

“以前买西装总要退换2-3次,现在直接上传扫描数据,收到的衣服像量身定制。”上海用户李女士表示。该企业数据显示,引入3D量体后,因尺码问题退货的订单占比从37%降至1.2%。

四、商业价值:降本增效的“乘法效应”

- 供应链优化:

- 减少改版损耗:传统定制服装改版率约15%,技术介入后降至2.1%;

- 缩短生产周期:从量体到成衣交付,时间从15天压缩至7天。

- 成本结构变革:

- 量体人力成本:传统门店需配备2名专职量体师,年人力成本约30万元;技术方案下,1名兼职人员即可覆盖全城订单;

- 退货物流成本:按单均运费15元计算,退货率降低50%可直接节省7.5元/单。

- 市场竞争力提升:

- 溢价空间:定制化服务使客单价提升30%-50%;

- 用户粘性:扫描数据可转化为会员资产,复购频次提高2.8倍。

五、行业影响:从“标准化”到“个性化”的范式转移

该技术的普及正在重塑服装产业生态:

- 尺码标准革新:企业联合中国纺织工业联合会修订号型标准,增设XXL-5XL码段,覆盖95%以上体型;

- 柔性生产落地:通过数字孪生技术,实现“一人一版”与规模化生产的平衡,单款起订量从500件降至50件;

- 数据资产沉淀:累计扫描超10万份人体数据,构建起中国首个服装人体数据库,为AI设计提供训练素材。

“未来三年,3D量体技术将覆盖80%的定制服装市场。”东华大学教授闻力生预测。目前,该技术已延伸至健身、医疗等领域,例如为运动员定制比赛服时,可结合运动姿态数据优化版型。

六、落地挑战:技术普及的三重门槛

尽管优势显著,技术推广仍面临现实阻力:

- 设备成本:单台扫描仪价格约6万元,中小商家需分摊成本;

- 用户教育:需引导消费者接受“扫描-定制”的新模式,某品牌初期转化率仅12%;

- 数据安全:人体数据涉及隐私,需通过区块链技术确保传输安全。

为破局,行业正在探索“设备租赁+数据托管”的轻量化方案。例如,某平台推出“扫描师共享”服务,单次上门服务费仅99元,已覆盖全国200个城市。

结语:技术重构产业逻辑

当3D量体技术将退货率压至4.3%,服装产业正经历从“经验驱动”到“数据驱动”的质变。这场变革不仅关乎技术本身,更意味着生产关系与商业模式的重构——当每一件衣服都能精准匹配人体数据,服装行业或将告别“尺码焦虑”,迎来真正的个性化时代。而这场浪潮的领航者,正是那些敢于用技术打破行业惯性、重新定义“合身”标准的创新者。

扫描下方二维码,一个老毕登免费为你解答更多软件开发疑问!