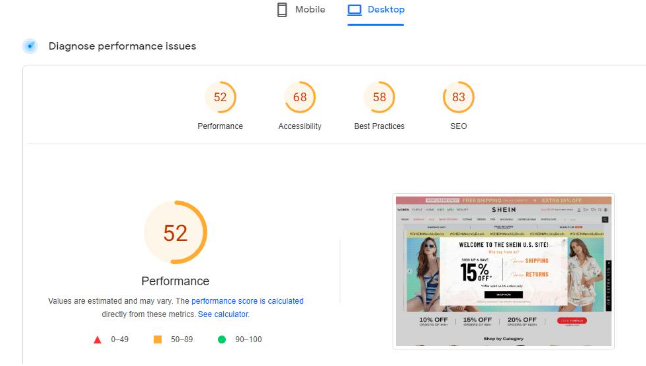

在软件开发和系统性能评估领域,Response Time(响应时间)是一个至关重要的概念。它直接反映了系统从接收到用户请求到返回响应的时间长度,是衡量系统性能和用户体验的关键指标。本文将详细探讨响应时间的定义、分类、影响因素、优化策略以及应用实践,旨在为读者提供一个全面而深入的理解。

一、响应时间的定义

响应时间,即系统或应用程序从接收到用户请求到完成请求处理并返回结果所经历的时间。它是衡量系统实时性和效率的重要指标,通常以毫秒(ms)或秒(s)为单位进行度量。在软件开发中,响应时间的长短直接关系到用户体验和系统性能的好坏。

二、响应时间的分类

根据响应时间的不同特点和应用场景,可以将其分为以下几类:

- 平均响应时间:在一定时间内所有响应时间的平均值,用于评估系统的整体性能。平均响应时间越短,表明系统处理请求的能力越强。

- 最短响应时间:在一定时间内所有响应时间中的最小值,反映了系统在最理想条件下的性能表现。

- 最长响应时间:在一定时间内所有响应时间中的最大值,反映了系统在极端负载条件下的性能表现。

- 95%响应时间:在一定时间内,95%的响应时间都低于该值,用于评估系统在大多数情况下能够满足的性能要求。

- 实时响应时间:对于实时性要求高的应用,如金融交易系统,需要在极短时间内完成响应,通常要求响应时间在毫秒级别甚至亚毫秒级别。

三、影响响应时间的因素

响应时间受多种因素影响,主要包括以下几个方面:

- 硬件性能:处理器、内存、存储等硬件设备的性能直接影响响应时间。高性能的硬件设备能够更快地处理请求,缩短响应时间。

- 网络性能:网络带宽、延迟、丢包等网络性能因素也会影响响应时间。优化网络性能,如提高带宽、降低延迟,可以缩短响应时间。

- 系统负载:当系统负载过高时,响应时间会明显增加。合理分配系统资源,降低负载,可以有效提高响应时间。

- 应用程序性能:应用程序的复杂度、算法效率、数据库查询优化等都会影响响应时间。优化应用程序性能,如简化逻辑、优化算法、使用缓存等,可以降低响应时间。

- 系统配置:系统配置参数如线程数、缓存大小等也会影响响应时间。合理配置系统参数,可以提高系统处理请求的能力,缩短响应时间。

四、响应时间的优化策略

为了优化响应时间,可以采取以下策略:

- 硬件升级:使用高性能的硬件设备,如多核处理器、大容量内存和高速存储设备,以提高系统处理请求的能力。

- 网络优化:优化网络性能,如提高带宽、降低延迟、减少丢包等,以缩短网络传输时间。

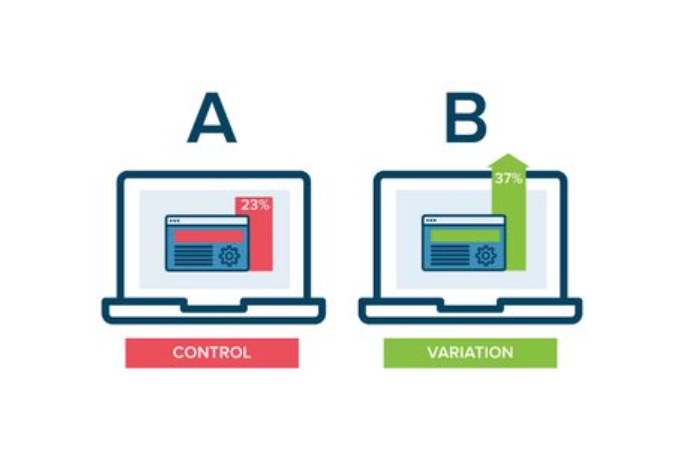

- 负载均衡:通过负载均衡技术,将请求均匀分配到多个服务器或处理器上,避免单个服务器或处理器过载,提高整体响应时间。

- 应用程序优化:优化应用程序性能,如简化逻辑、优化算法、使用缓存、数据库查询优化等,以降低处理时间。

- 系统配置优化:合理配置系统参数,如线程数、缓存大小、数据库连接池等,以提高系统处理请求的效率。

- 异步处理:将耗时较长的任务进行异步处理,避免阻塞主线程,提高系统响应速度。

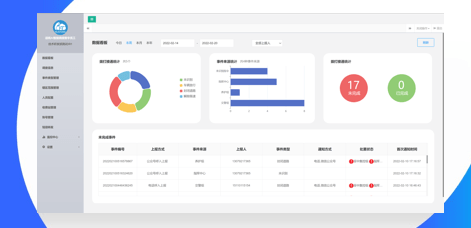

- 监控与预警:通过专业的监控工具对系统响应时间进行实时监控和预警,及时发现并解决性能瓶颈。

五、应用实践:响应时间优化案例

以某电商平台为例,该平台在高峰期经常面临高并发访问压力,导致响应时间延长,用户体验下降。为了优化响应时间,该平台采取了以下措施:

- 硬件升级:对服务器进行硬件升级,增加处理器核心数、扩大内存容量和升级存储设备,以提高系统处理能力。

- 网络优化:增加网络带宽,优化网络路由,降低网络延迟和丢包率,提高数据传输速度。

- 负载均衡:引入负载均衡技术,将请求均匀分配到多个服务器上,避免单个服务器过载。

- 数据库优化:对数据库进行索引优化、查询优化和存储优化,提高数据库查询速度。

- 异步处理:将部分耗时较长的任务(如图片处理、消息推送等)进行异步处理,避免阻塞主线程。

- 缓存策略:使用缓存技术(如Redis、Memcached等)存储常用数据和查询结果,减少数据库访问次数,提高响应速度。

- 监控与预警:引入专业的监控工具对系统响应时间进行实时监控和预警,及时发现并解决性能瓶颈。

通过上述措施的实施,该电商平台成功优化了响应时间,提高了系统性能和用户体验。在高峰期,系统能够稳定处理高并发访问请求,响应时间明显缩短,用户满意度显著提升。

六、总结

响应时间作为衡量系统性能和用户体验的重要指标,在软件开发和系统性能评估中扮演着至关重要的角色。通过深入了解响应时间的定义、分类、影响因素以及优化策略,并结合实际应用场景进行实践探索,我们可以有效地提高系统响应速度,提升用户体验和满意度。未来,随着技术的不断发展和应用场景的不断拓展,响应时间优化将继续成为软件开发和系统性能评估领域的重要课题。

扫描下方二维码,一个老毕登免费为你解答更多软件开发疑问!