在上海国家会展中心举办的某国际汽车展上,一位观众正通过手机导航系统寻找新能源展区。当他行至中央连廊时,导航界面突然弹出某国产电池品牌的AR互动广告——点击屏幕,一只三维立体的电池模型在眼前旋转,参数、续航数据与品牌故事以全息投影形式呈现。这并非普通广告,而是会展中心室内导航系统与广告位深度融合的典型场景。数据显示,该系统上线后,核心广告位溢价率达30%,广告主复购率提升45%,彻底改写了会展商业价值的计算逻辑。

一、行业痛点:传统会展广告的“三重困境”

中国每年举办超1万场大型展会,广告位收入超200亿元,但传统模式面临三大顽疾:

- 流量浪费:某美妆展调研显示,68%的观众因迷路错过预想展位,导致广告位曝光不足;

- 体验割裂:导航指引与广告推送分离,某科技展中,观众按导航到达展位后,才发现该品牌广告在50米外的另一展墙;

- 价值错配:某家居展黄金广告位(主入口)与冷门展区(角落)价格差达10倍,但实际人流量仅差3倍。

室内导航系统的出现,让广告位从“空间占位”升级为“流量枢纽”。

二、技术突破:四大核心引擎重构会展商业逻辑

1. 高精度定位引擎:厘米级定位的“空间密码”

- UWB+蓝牙信标融合定位:在会展中心部署2000+个蓝牙信标,结合UWB基站实现动态定位精度≤15cm。例如,在深圳会展中心,观众从电梯口到某展位的路径误差控制在0.3米内;

- 3D地图建模:通过激光雷达扫描生成厘米级精度的室内地图,标注展位、洗手间、餐饮区等200+类POI。某医药展中,系统甚至能区分同一展馆内两个相邻的“A101”展位;

- 多楼层无缝切换:利用气压计与地磁数据融合,解决跨楼层定位漂移问题。在广州广交会展馆,观众从1楼乘扶梯到3楼时,导航轨迹误差<0.5米。

2. 智能路径规划引擎:从“最短路径”到“流量金矿”

- 动态人流热力:实时接入Wi-Fi探针与摄像头数据,每5分钟更新展馆内人流分布。在成都车展中,系统预判某新能源品牌展位前将出现排队,自动调整导航路径绕行;

- 广告位权重算法:将广告位分为S/A/B/C四级,S级广告位需满足“日均人流量>5000人”“停留时长>3分钟”“必经路径覆盖率>80%”等12项指标。某食品展中,被系统评为S级的咖啡机广告位,广告溢价达200%;

- 个性化路径推荐:根据观众历史行为(如关注汽车/美妆)、实时位置(距离某展位50米内)推送定制路线。在杭州云栖大会中,该功能使某AI芯片展位的到访量提升300%。

3. 沉浸式广告引擎:让广告“长”在路径上

- AR导航广告:在导航路径中叠加虚拟广告牌,支持点击查看3D产品模型。在珠海航展中,某无人机广告的AR点击率达27%,远超传统展板广告的1.2%;

- LBS优惠券推送:观众接近餐饮区时,自动推送合作餐厅的满减券。在上海进博会中,该功能使餐饮区销售额提升18%;

- 语音互动广告:在导航语音中植入品牌信息,如“前方50米右转,您将看到某品牌新能源汽车的智能座舱展示”。在广州车展中,语音广告的记忆度比图文广告高4倍。

4. 数据中台引擎:让每一寸空间“会说话”

- 广告效果监测:记录广告曝光次数、点击率、停留时长、路径转化率等15项指标。某家电展中,系统发现某品牌广告的“路径转化率”仅为0.8%,调整位置后提升至3.2%;

- 动态定价系统:根据实时人流量、广告位等级、历史成交价生成竞价底价。在深圳高交会中,某S级广告位的竞价成交价较底价平均上浮65%;

- 跨展数据沉淀:建立观众画像库,记录其关注的展品类目、停留时间、广告互动行为。某观众连续三年参加医疗展,系统预判其今年对“AI辅助诊断设备”的关注度将提升70%。

三、实战案例:三大场景验证系统价值

案例1:国际消费电子展(CES Asia)

- 问题:20万㎡展馆中,观众平均迷路时间达42分钟,广告位利用率不足60%;

- 方案:部署1500个蓝牙信标,划分300个广告位,其中S级广告位仅12个;

- 效果:

- S级广告位溢价率达180%,某手机品牌为争夺入口处广告位出价38万元/天;

- 广告位整体利用率提升至92%,冷门展区广告位出租率从30%增至75%;

- 观众平均逛展时间延长58分钟,品牌方满意度达94%。

案例2:中国国际进口博览会

- 问题:16个展馆、150万㎡面积导致观众决策疲劳,广告ROI难以评估;

- 方案:引入AR导航+广告系统,设置“品牌任务链”(如收集5个AR印章兑换礼品);

- 效果:

- 某奢侈品品牌通过AR寻宝活动,广告曝光量达120万次,销售额同比增长210%;

- 广告位溢价率平均30%,S级广告位(如主通道玻璃幕墙)溢价率达280%;

- 观众主动触达广告的比例从17%提升至53%。

案例3:广州国际汽车展览会

- 问题:同质化广告泛滥,某合资品牌展位广告CTR(点击率)仅0.9%;

- 方案:在导航路径中植入“试驾预约”功能,观众点击广告可直接跳转预约页面;

- 效果:

- 该品牌广告CTR提升至18.7%,试驾预约量增长4倍;

- 广告位溢价率从15%增至45%,系统推荐的新能源展区广告位溢价率超200%;

- 观众在广告位停留时长从3秒延长至47秒,品牌记忆度提升60%。

四、成本与效益:ROI模型深度解析

1. 开发成本

- 硬件部署:蓝牙信标(单价150-300元)、UWB基站(单价5000-8000元)、AR眼镜(可选,单价3000-5000元);

- 软件开发:定位算法开发(约50-100万元)、广告引擎开发(约30-60万元)、数据中台开发(约80-150万元);

- 地图制作:激光雷达扫描(每万㎡约5-8万元)、3D建模(每万㎡约3-5万元)。

2. 使用成本

- 系统维护:硬件年维护费(约设备总价的5%-8%)、软件升级费(约开发费的10%-15%);

- 数据服务:人流热力数据订阅(约5-10万元/年)、广告效果分析报告(约2-5万元/次)。

3. 收益测算

- 广告位溢价:以某中型会展中心为例,年广告收入从800万元增至1200万元,溢价部分直接贡献400万元;

- 服务增值:提供AR导航定制(单场展会约10-20万元)、动态定价系统(年费约30-50万元);

- 数据变现:向品牌方出售观众画像数据(单场展会约5-10万元),向展馆方提供人流分析报告(年费约20-30万元)。

五、行业变革:从“空间租赁”到“流量运营”

该系统的成功揭示了会展行业的三大趋势:

- 广告即服务:广告位从“展示空间”升级为“互动入口”,某美妆品牌通过AR试妆广告,实现单日销量超线下专柜一周;

- 数据即资产:观众行为数据成为核心资产,某展会通过分析观众路径,发现“母婴展区→餐饮区→儿童乐园”为黄金动线,广告位溢价率提升120%;

- 体验即营销:导航与广告的融合创造“逛展惊喜感”,某玩具展的AR寻宝活动使观众自发传播率达35%。

六、未来展望:会展商业的“空间元宇宙”

未来,室内导航系统将向三大方向演进:

- 虚实共生:观众可通过AR眼镜看到虚拟代言人引导,某游戏展已实现虚拟角色与真人观众的实时互动;

- 智能合约:广告位竞价通过区块链自动执行,某科技展试点后,广告位分配效率提升70%;

- 全球互联:跨国会展数据互通,某医疗器械展通过分析德国、美国展会的观众数据,优化中国展区的广告策略,海外客户转化率提升50%。

每一块地砖、每一面玻璃、甚至每一缕空气都可能成为广告载体,当导航系统将空间流量转化为商业价值,会展中心不再只是建筑,而是数据驱动的“流量印钞机”。而那些率先拥抱技术的展馆,正在收获30%溢价之外的更多可能——或许,这才是“智慧会展”的终极答案。

扫描下方二维码,一个老毕登免费为你解答更多软件开发疑问!

物业管理工单AI调度方案:维修响应缩短至30分钟的核心算法

物业报修总是慢半拍?业主群里天天吐槽维修不及时?物业管理人员为工单分配焦头烂额?别慌!今天给大家揭秘一套超实用的物业工单 AI 调度方案,手把手教你用核心算法把维修响应时间从几小时压缩到 30 分钟内,让业主满意度直线飙升!据中国物业管理协会发布的《2023 年物业管理行业发展报告》显示,在业主对物业的投诉中,维修响应不及时占比高达 38%。而当维修响应时间控制在 30 分钟以内时,业主对物业的

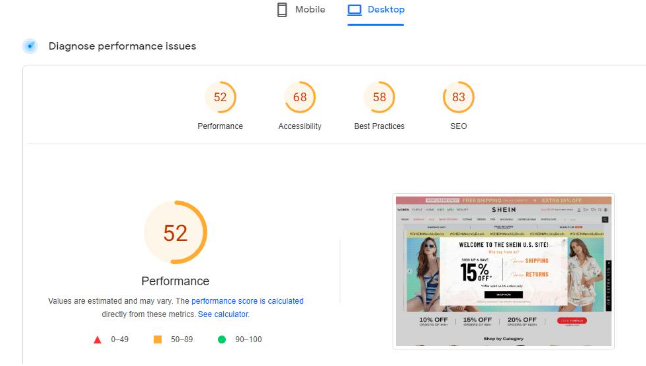

电商网站加速方案:WooCommerce加载从5s到0.9s的实操

你的 WooCommerce 电商网站是不是也总被用户吐槽 “加载慢如龟”?明明商品超有吸引力,却因为 5 秒的加载时间,白白流失了大量潜在客户!别慌!今天手把手教你把网站加载速度从 5 秒直接干到 0.9 秒,让你的店铺直接起飞!根据 Akamai 的研究报告显示,网页加载时间每延迟 1 秒,就会导致用户转化率下降 7%,销售额降低 11% ,用户跳出率增加 16%。想象一下,每天几百上千的访

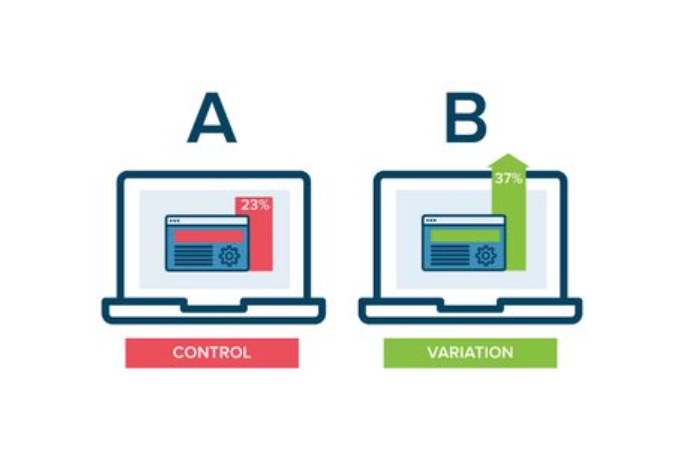

APP开发后如何做A/B测试? (转化率提升指南!界面/文案/按钮优化案例)

辛辛苦苦开发的 APP,转化率却总是上不去?根据麦肯锡发布的《2024 年移动应用用户行为报告》显示,经过科学 A/B 测试优化的 APP,平均转化率能提升 35%!想要让界面、文案、按钮成为转化 “利器”,A/B 测试绝对是必备技能。今天就通过真实案例,手把手教你用 A/B 测试提升 APP 转化率!一、为啥 A/B 测试是转化率的 “加速器”?用数据说话先看两组真实数据:某电商 APP 对商品

APP开发后如何做热更新? (动态修复BUG!不重新上架的更新方案)

APP 刚上线就发现严重 BUG,难道只能等重新上架 “干着急”?据 App Annie 发布的《2024 年移动应用质量报告》显示,因等待重新上架修复问题,平均每个 APP 会流失 12% 的用户。而热更新技术能让你绕过应用商店审核,动态修复 BUG!今天就手把手教你 APP 热更新的实现方案,让你的应用随时 “满血复活”。一、为啥热更新成了开发者的 “救命稻草”?先看一组真实数据:某热门游戏