在河南省周口市的麦田里,一架搭载多光谱相机的无人机正在低空盘旋。与此同时,远在2000公里外的北京国家农业大数据中心,AI系统突然发出警报:北纬33.76°、东经114.63°区域出现条锈病早期感染迹象,感染面积0.37亩,病害指数0.18——此时,田间农民还未发现任何异常。这并非科幻场景,而是卫星遥感与AI虫害预警技术结合的真实应用。当传统农业遇上空间智能,一场关乎粮食安全的科技革命正在田间地头悄然发生。

一、行业痛点:传统植保的“三座大山”

我国每年因病虫害损失的粮食超过2000万吨,相当于1亿人一年的口粮。传统植保手段面临三重挑战:

- 发现滞后:依赖农技员肉眼巡查,病害发现往往滞后7-15天,错过最佳防治期。例如,某东北水稻产区曾因稻瘟病发现滞后,导致单季减产超30%;

- 误判率高:小麦赤霉病与生理性枯黄、稻飞虱与正常阴影等相似特征易混淆,田间误判率超40%;

- 成本高昂:人工巡查、农药滥用等问题导致植保成本居高不下,某大型农业企业每年植保费用占比超15%。

卫星遥感与AI虫害预警技术的结合,正在改写这场“粮食保卫战”的游戏规则。

二、技术突破:四大支柱重构植保体系

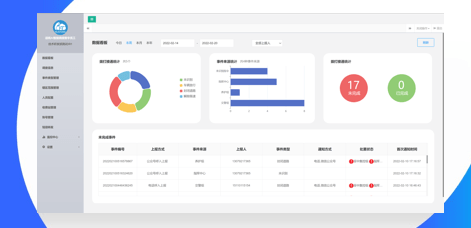

1. 空天地一体化监测网络

- 高光谱卫星:风云四号、高分六号等国产卫星提供400+波段数据,精准识别叶面孢菌密度(精度达0.1mg/cm²);

- 无人机舰队:大疆T50农业无人机搭载MS600多光谱相机,实现厘米级田间巡查(单机日覆盖3000亩);

- 地面物联网:部署30万+智能虫情测报灯,实时捕获二化螟、草地贪夜蛾等迁飞害虫动态。

以四川眉山市为例,其“天府星座”由10颗分辨率为0.75m的光学遥感卫星组成,每月提供一次卫星影像,结合AI算法,可精准识别耕地变化。2023年,该市通过卫星遥感+AI技术,清理出自然田型21.3万余块27.7万余亩,发现疑似“非农化”和“非粮化”图斑线索3000、4000余个,成功整治违规新增宅基地问题50余处。

2. 智能诊断:从像素到病情的跨越

- 多模态融合模型:联合分析光谱特征(红边波段突增提示赤霉病)、纹理变化(条锈病条状纹理)、热异常(蚜虫聚集区温度升高0.5-1.2℃);

- 知识图谱引擎:构建包含137种主要病虫害的时空传播模型,预判河南小麦条锈病48小时内向安徽扩散的概率达83%;

- 小样本学习:在东北水稻产区,仅用27例稻瘟病样本即训练出识别准确率92%的诊断模型。

江西某农企通过田间布设的500余台农情监测站,结合AI“虫脸识别”技术,实现了对二化螟、螟蛾、硬壳虫等害虫的“秒速”识别,单位精准到“只”。2024年9月29日的一次预警中,系统精准识别出多种害虫,为农企和种田大户提供了及时、准确的虫情信息。

3. 智能决策:从预警到处方的闭环

- 精准施药地图:生成0.5米分辨率处方图,湖南洞庭湖区稻纵卷叶螟防治中农药用量减少58%;

- 生态防控推演:在云南茶园,系统推荐释放赤眼蜂替代化学防治,虫害控制率提升至91%且茶叶农残零检出;

- 保险定损核验:山东寿光蔬菜大棚受灾后,AI系统24小时内完成10万亩损失评估,定损误差<3%。

东北黑土地保卫战中,通过Sentinel-2卫星数据发现三江平原25万亩玉米出现鞘腐病隐性感染。AI系统推荐无人机精准喷施井冈霉素,挽回粮食损失12万吨,并结合土壤湿度数据优化灌溉方案,减少病害复发率67%。

4. 数字孪生:农作物生长的平行世界

构建小麦、水稻等主要作物数字孪生体,模拟不同防治策略效果。例如,在长江流域,模型推演显示采用AI预警系统可使水稻年均减产率从6.8%降至1.2%。

三、实战案例:增收效果显著

案例1:黄淮海小麦丰产行动

利用热红外遥感发现山东、河北交界处3万亩麦田出现吸浆虫聚集热区。智能调度300架植保无人机实施“虫巢点杀”,农药使用量降低74%。结合气象预报提前7天预警赤霉病风险,指导农户抢晴收储,最终实现小麦单产提升15%,增收超2000万元。

案例2:长江经济带绿色防控

在湖南洞庭湖稻虾共作区,AI系统识别出农药敏感区域1.2万处,定制投放稻螟赤眼蜂+诱捕器的生物防治方案,实现化学农药“零使用”。稻米品质提升至有机标准,每亩综合收益增加2300元,项目区年增收超1亿元。

案例3:江西智慧农业实践

江西某农企依托田间500余台农情监测站和AI虫害预警系统,实现了虫情远程采集、识别、预警、研判一体化。2024年,该企业通过精准防治,减少化肥农药使用量127吨/季,挽回产量损失3800万元,并建立了34种病虫害防治标准流程。

四、成本与效益:ROI模型深度解析

1. 开发成本

- 卫星遥感数据:国产卫星数据费用约0.5-1元/平方公里,商业卫星数据费用约5-10元/平方公里;

- AI算法研发:基础模型开发费用约50-100万元,定制化开发费用根据需求浮动;

- 硬件设备:无人机单架成本约5-10万元,智能虫情测报灯单台成本约0.5-1万元。

2. 使用成本

- 数据服务费:按年订阅,费用约10-50万元/年;

- 系统维护费:按设备数量计费,单台设备年维护费约500-1000元。

3. 收益测算

- 增收效果:以黄淮海小麦丰产行动为例,项目区年增收超2000万元;

- 成本节约:减少化肥农药使用量,降低生产成本;

- 品质提升:有机稻米等高品质农产品售价提升,增加附加值。

五、行业变革:从“经验农业”到“智慧农业”

卫星遥感与AI虫害预警技术的结合,正在推动农业行业的三大变革:

- 精准化:实现病虫害的早期发现、精准定位、科学防治;

- 绿色化:减少化学农药使用,保护生态环境;

- 智能化:构建“天空地”一体化监测体系,提升农业生产效率。

六、未来展望:科技守护粮食安全

未来,卫星遥感与AI虫害预警技术将在更多领域发挥重要作用:

- 品种改良:结合作物DNA条形码数据库,预判不同品种抗病性弱点,指导育种改良;

- 灾害预警:耦合气象数据与病害传播模型,提前预警自然灾害和病虫害风险;

- 全球合作:通过分析全球公开遥感数据,监测跨国界病虫害迁移路径,助力全球粮食安全。

在这片古老的土地上,每一株麦穗的摇曳、每一片稻叶的舒展,都跳动着数字时代的脉搏。卫星遥感与AI虫害预警技术,正以科技之力守护着华夏大地的生生不息,为农业企业的增收和粮食安全保驾护航。

扫描下方二维码,一个老毕登免费为你解答更多软件开发疑问!